Zur Eröffnung des Festivals „Move!“ in der Krefelder Fabrik Heeder:

Uraufführung von Henrietta Horns „Contrapunctus I“

Nachtkritik von

Bettina Trouwborst

Es ist nichts mehr, wie es war – und man muss dankbar sein, dass es das Festival „Move!“ in Krefeld in diesen Zeiten überhaupt gibt. Nur 30 Zuschauer dürfen auf der Tribüne Platz nehmen, um das Eröffnungsprogramm anzusehen. Es ist – wie alle sechs Abende der 19. Krefelder Tage für zeitgenössischen Tanz – viergeteilt: zwei Tanzstücke, zwei Film-Sequenzen. Zwischendurch wird gelüftet und desinfiziert. Zu sehen sind nur Soli und Duette. Mehr ist in diesen Zeiten nicht möglich. Da es dieses Format auf dem Markt nicht allzu häufig gibt, hat das Kulturbüro unter anderem Henrietta Horn, einer der wichtigsten deutschen Persönlichkeiten im modernen Tanz, einen Auftrag erteilt: „Contrapunctus I“ ist ein stilvoller Auftakt zu einer Komposition aus Johann Sebastian Bachs perfekt strukturierter „Kunst der Fuge“, der Altes mit Neuem zu verbinden sucht. Eine sympathische Miniatur von 30 Minuten, über die sich streiten lässt.

Henrietta-Horn-Contrapunctus@TANZweb.org_Klaus Dilger

Wenn nichts mehr ist, wie es war, kann es auch sein, dass eine Tanzkünstlerin ihre Rolle verlässt, um zu sprechen. Sie erzählt davon, wie es ist, wenn der Kalender nach zahllosen Absagen keine Einträge mehr kennt und jemand anruft, um einen Auftrag zu vergeben: „Es hilft gegen die existenzielle Angst.“ Das berührt. Ganz anders als gewohnt ist es auch, dass alle drei Protagonisten – die Tänzerin Horn, der Organist Matthias Geuting und der Videodesigner Reinhard Hubert – ihre Kunst vorab erklären. Hilfreich ist das, und doch nimmt es ein wenig die Magie.

Henrietta-Horn-Contrapunctus@TANZweb.org_Klaus Dilger

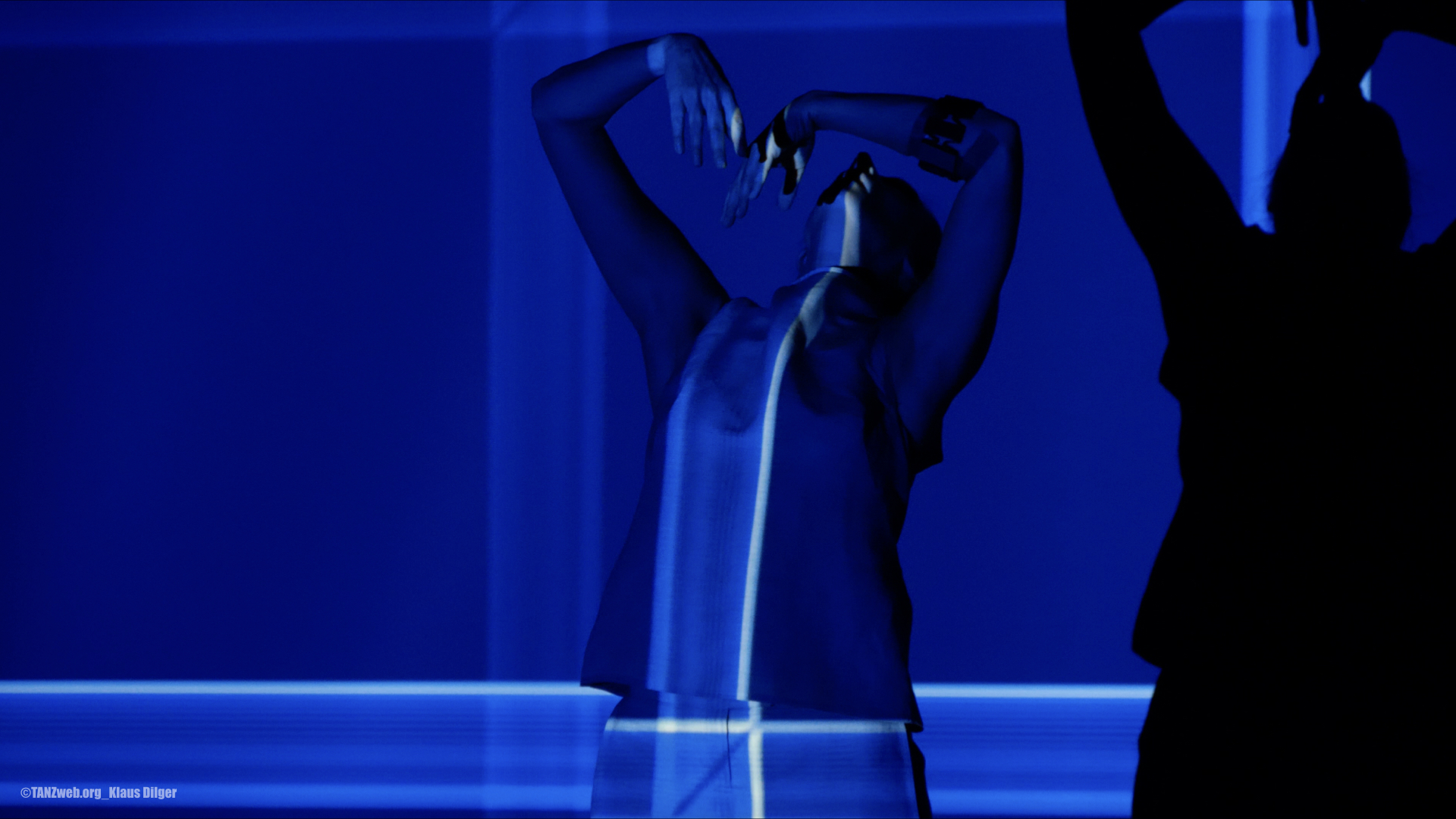

Der alte Bach, die Tanzkunst und digitales Videodesign also – wie passt das zusammen? Das Trio hat bewiesen, dass es geht. Und auch wieder nicht. Matthias Geuting interpretiert die kontrapunktische Kunst aus den 1740er Jahren voller Ruhe, Gedankentiefe und Leichtigkeit. Es ist ein Genuss, ihm zuzuhören. Auf dieser Basis bewegt sich Horn analog zur Struktur dieser formstrengen Musik. Es ist vor allem eine Choreografie für die Arme, die sie erst schlicht, dann immer raffinierter und lebhafter führt. Drehungen und Sprünge fehlen ganz. Irgendwo immer noch dem deutschen Ausdruckstanz verbunden, bleibt Horn bodennah, raumgreifend und klar strukturiert.

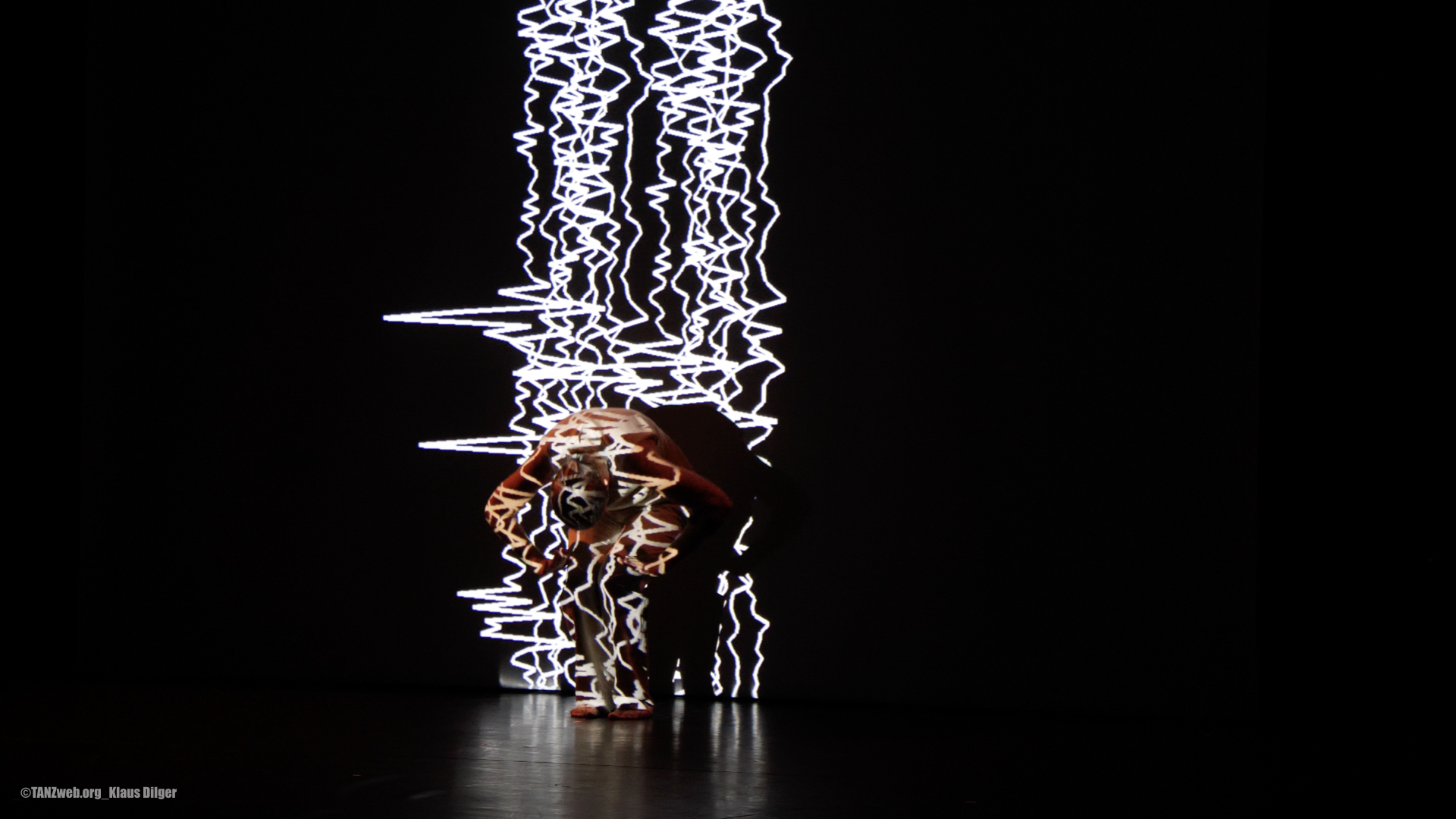

Hubert legt einen digitalen Vorhang aus Diagrammen über die Tänzerin. Das kann faszinierende Wirkungen erzielen – oder einfach nur stören.

Henrietta-Horn-Contrapunctus@TANZweb.org_Klaus Dilger

Henrietta Horn trägt ein Armband am linken Unterarm. Es birgt, wie Hubert erklärt, Sensoren. Sie messen ihre Unterarmspannung, woraus er Impulse erzeugt. Diese Impulse wiederum schlagen sich nieder in dem Diagramm, das zunächst wie eine Linie, also das EKG eines Toten, horizontal über der Tänzerin eingeblendet ist. Je mehr sie sich bewegt, desto lebhafter entsprechend die Ausschläge. Zu diesem Zeitpunkt ein recht überflüssiges Accessoire. Wenn die Kurve aber zu einer Säule wird und „Hieroglyphen“ exakt über Horn strömen wie ein Wasserfall, dann wird das Ganze zum Gesamtkunstwerk. Eine Szene, die stark an „Kaiserkleider“ von 2016 erinnert, das ebenfalls bei dem Festival zu sehen war. Auch hier ließ der Klang- und Medienkünstler Zeichen, ja ganze Textblöcke, über die Bühne fließen. Der Teppich aus Textfragmenten verschluckte damals, so wie jetzt die verzerrten und farbigen Diagramme in „Contrapunctus I“, den Tanz. Zweifellos, man hätte gerne mehr Tanz gesehen. Aber nicht auf Kosten dieser doch beeindruckenden visuellen Effekte.

Es gibt Momente, da wirkt Henrietta Horn wie ein Opfer, eine Gejagte – von Huberts Zeichenflut und den nun schrägen Tönen des Organisten. Als sich dann eine blaue Farbfläche in der Bühnenmitte zeigt, die durch helle Balken zu Geometrie wird und die Tänzerin diejenige ist, die als Störfaktor irritiert, hat das Digitale die analoge Kunst mehr als bereichert.

Uraufführung von Henrietta Horns „Contrapunctus I“