schrit_tmacher justdance! Festival 2025

Fernblick ins Neuland

Der Fabien Prioville Dance Company gelingen in der Fabrik Stahlbau Strang in Aachen in ihren „Power Moves“ starke Bilder. Aber reicht das?

Von: Harff-Peter Schönherr

Tiefes Dunkel, dass sich nur schwach erhellt. Leere, die sich nur unmerklich füllt. Fünf Menschen schreiten ein Quadrat ab, als Gruppe, wieder und wieder. Erstarren in Stellungen von Angriff, von Abwehr. Eine Stimme kommt aus dem Off, spricht über eine Mission, die klandestin wirkt. Fernes Grollen, das näher rückt. Lautsprecherdurchsagen, bei denen es nicht wichtig zu sein scheint, ob sie verstanden werden.

Der Auftakt von „Power Moves“, produktiv verrätselt, ist stimmungdicht, besitzt eindrückliche Kraft. Er wirkt wie eine Verheißung. Wie der Beginn einer Geschichte, von der man gern erführe, wie sie sich fortsetzt, wie sie endet. Wie eine Exposition, auf der sich aufbauen läßt.

Und Fabien Prioville baut auf ihr auf. Zeigt Szenen der Einengung des Individuums durch das Kollektiv. Szenen des Kampfs, die zugleich Szenen der Zuneigung sind. Szenen, in denen wir Menschen zu sehen meinen, die zu Zombies mutieren. Szenen, die roboterhafte Zuckungen zeigen, laszive Selbstzuschaustellung. Szenen, die zeigen, wie Dominanz entsteht, wie Unterwerfung. Szenen, in denen Figuren einfrieren, sich wie im Zeitraffer bewegen, wie in Zeitlupe. Szenen, in denen sich Stimmen und Sounds so stark überlagern, dass eine Kakophonie entsteht, die wie ein Abbild unserer Moderne wirkt.

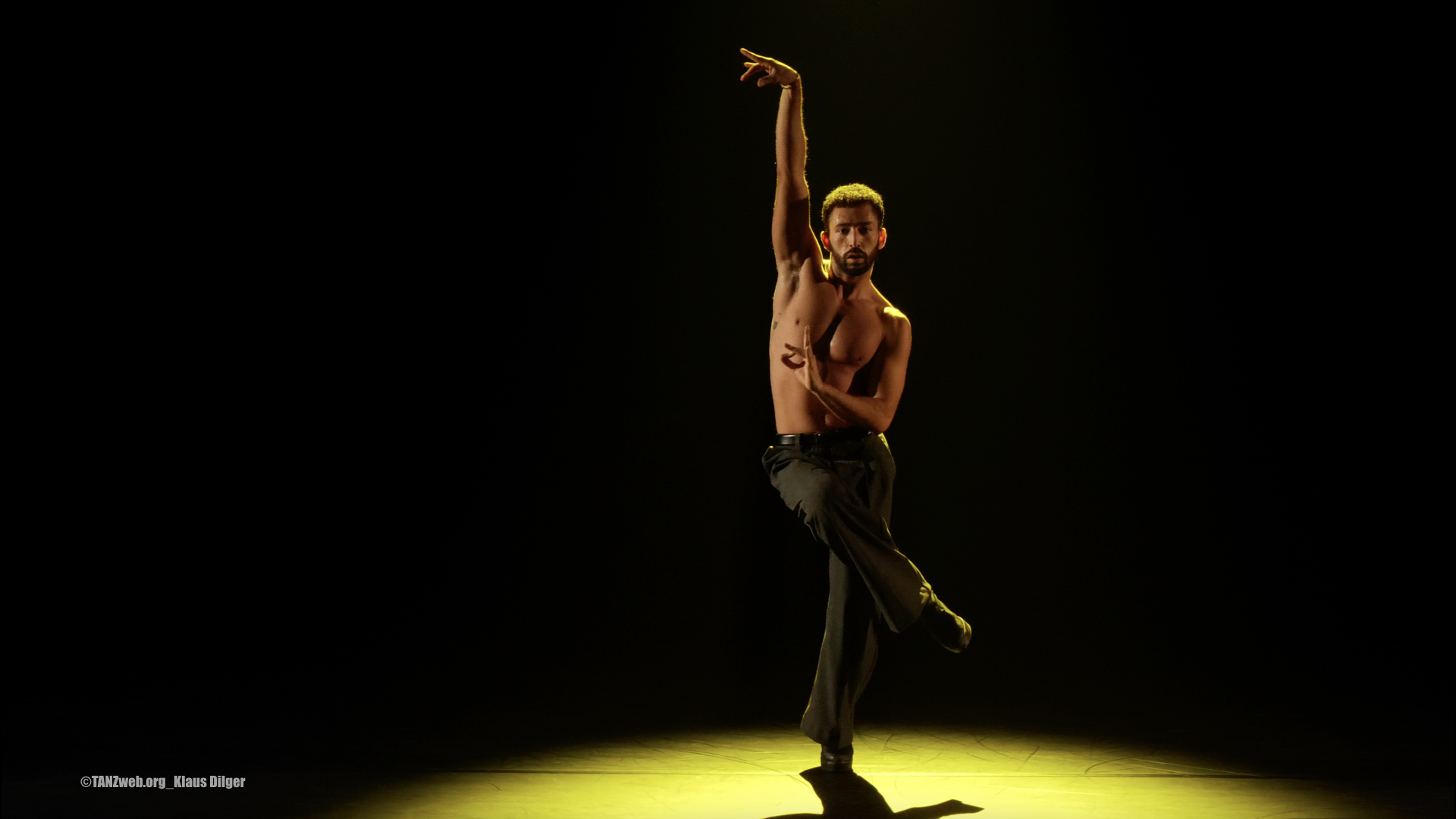

Das sind starke Augenblicke. Wir meinen zu hören, wie Gletscher bersten. Wir sehen Figuren, die, als seien sie entpersönlicht, Wege gehen, die so geometrisch sind, dass es wehtut. Leiber verschmelzen laokoonesk, Arme werden zu Aorten. Ohnmacht und Qual scheinen auf, Angst und Ekel, und wenn das geschieht, ist es so still, dass man den Atem anhält. Einmal steht einer der Darsteller in einem tiefgelben Scheinwerferkegel, wie von Farbe überströmt.

Das Problem ist nur: Diese Augenblicke enden rasch. Und sie vernetzen sich nicht. Sie erzählen keine Geschichte, die sich fortsetzen könnte, die vielleicht vor unseren Augen inspirierend endet. Was wir sehen, weckt keine Emotionen, macht kein Identifikationsangebot. Wer sich fragt, was die Figuren charakterisiert, die uns begegnen, wer sie sind, warum sie tun was sie tun, und warum wir ihnen dabei zusehen sollten, bleibt ohne Antwort.

Vielleicht liegt es am Thema. Streetdance ist eine Welt des kompetetiven, oft sehr artistischen Gegeneinanders, des athletisch-akrobatischen Sich-Überbietens, eine Welt der Abfolge möglichst virtuoser, physisch beeindruckender Einzel-Performances. Formen sind es, die hier zählen, gymnastische Skills, auch wenn sie Ausdruck eines Lebensgefühls sind, das auch das Aufbegehren kennt, den Sozialprotest.

Prioville versucht, diesem Gegeneinander ein Miteinander abzugewinnen. Er versucht, mehr zu bieten als eine Nummernabfolge. Er versucht, die Straße zu zeigen, die alldem zugrunde liegt, die innere Zerrissenheit. Gelänge ihm das, es wäre ein wirklicher Power Move.

Leider ist seine Rahmung schwach. Die Handlung, die sie hätte erzählen können, bleibt unerzählt. Der gesellschaftliche Kommentar, den sie als Zweitspur hätte einweben können, bleibt aus.

Der Versuch, das Bühnengeschehen auf seinen Gedankengehalt zu befragen, stößt so schnell an Grenzen. Fünf TänzerInnen stellen Körperbeherrschung unter Beweis, tanztechnische Expertise. Aber ihre Moves, ob mit Selbstironie vorgetragen oder mit ernster Dramatik, muten oft beliebig an, aussagearm, ansatzlos. Die Power ihrer Battles erschöpft sich Mal um Mal in Muskulatur.

Mal steht der eine im Fokus, mal die andere. Man zeigt sich und sein Können, beobachtet vom Rest der Gruppe, der wartet, bewertet. Das gebiert Mosaiksplitter von hohem Reiz. Aber das gebiert kein Gesamtmotiv. Hip-Hop-Stile könnten hier verschmelzen, aber die Hitze reicht dafür nicht aus. Protagonisten könnten sich, ohne an Individualität einzubüßen, aus ihrer Vereinzeltheit lösen, hinein in neue Wirkmächtigkeit, in neue Selbstwirksamkeit, aber diese Grenzen fallen nur unentschlossen.

Prioville deutet viel an. Viel Richtiges. Viel Vielversprechendes. Viel Ausbaufähiges. Aber sein Deuten zeigt in weite Fernen.

„Power Moves“, ursprünglich geboren aus einer Beschäftigung mit der Streetdance-Szene Südostasiens, ist schon ein paar Jahre alt. Dass dem Titel jetzt ein „Restage“ beigegeben ist, wodurch das Stück, einst durch Corona ausgebremst, erneut zur „Weltpremiere“ wird, hat durchaus auch inhaltliche Gründe: Prioville hat das Ende umgeschrieben, seine neue Besetzung bringt neue Impulse ein, und die Optik von heute ist eine andere als die von einst. Außerdem dürfte, dass der Zweitstart nicht nur ein Zweitstart ist, Fördergelder erschlossen haben, die sonst nicht hätten fließen können.

Priovilles „Power Moves“ verbindet Hip-Hop mit zeitgenössischem Tanz, und das baut stilistische Spannung auf. Daraus hätten ganz eigene Battles entstehen können, mit ganz eigenen Power Moves, ganz eigenen Verschmelzungs- und Neuland-Potenzialen. Aber diese Chance wird nur gestreift.

So bleibt das Bild einer Dynamik, die oft nur eine Unruhe ist. Kontrahenten kommen und gehen, gehen und kommen, und die Unvermitteltheit, mit der das geschieht, lässt sich zwar als Kampfkalkül deuten, wirkt jedoch distraktiv.

„Ein besseres Publikum kann man nicht haben“, hatte Rick Takvorian, der künstlerische Leiter des Festivals, Fabien Prioville vor Beginn der Premiere gesagt, im Angesicht des Publikums. Es war eine kühne Prophezeiung.

Aber Takvorian sollte Recht behalten: Eine Stunde später gab es frenetische standing ovations. Was die Frage aufwirft: Zu welchen Applaussteigerungen hätte das Publikum gegriffen, hätte es mehr gesehen als eine Abfolge starker Augenblicke?